Il saggio indaga un trittico, opera del pittore scandinavo Christian Meyer Ross del 1898, per identificare le molteplici connessioni tra Arte, Storia e Diritto celate nel dipinto. Le immagini della Madonna, del Bambino Gesù e di S. Rocco, infatti, velano l’identità di importanti giuristi e di loro congiunti, consentendo all’autore di mettere in luce personaggi ed eventi rilevanti per la storia giuridica.

The essay investigates a triptych in order to identify the multiple connections between Art, History and Law that are hidden in the painting. It is the work of the Scandinavian painter Christian Meyer Ross and was painted in 1898. The figures of the Madonna, the Child Jesus and St. Roch in fact veil the identity of important jurists and their relatives, allowing the author to highlight characters and events relevant to legal history.

CONTENUTI CORRELATI: enfiteusi - Emphyteusis - Vincenzo Simoncelli - Christian Meyer Ross - Giulia Scialoja - Sora

1. Il Trittico di Sora - 2. Un artista dal remoto Nord - 3. Un San Rocco in preghiera - 4. Una Madonna adolescente - Bibliografia - NOTE

Arte, storia, diritto: le intersezioni tra questi ambiti culturali sono molteplici, si creano e ridefiniscono continuamente su piani e contesti disparati, sono talvolta palesi e più frequentemente meno evidenti, attendono pazienti nell’ombra che la sensibilità dell’osservatore o del lettore ne colga i nessi profondi e ne sappia evidenziare le connessioni strutturali.

È proprio questo il caso di un dipinto custodito in una chiesa di Sora, cittadina laziale che sorge accanto all’Appennino che divide/congiunge Lazio e Abruzzo. Addentrandosi nelle navate del Duomo di Santa Maria Assunta si può scoprire, tra altre opere d’arte, un pregevole trittico, corredato da una cornice tricuspidata in legno scuro riccamente intagliata. Avvicinandosi all’opera si appalesa come non si tratti di una tavola del medioevo italiano, come ci si aspetterebbe dai pinnacoli goticheggianti della cornice, bensì di un dipinto di fine Ottocento, di buona mano.

La curiosità dell’osservatore aumenta se si tenta di ‘penetrare’ nel dipinto, osservandone e analizzandone a fondo i particolari. Il tema è certo classico: una Madonna con Bambino in trono nel pannello centrale e due Santi in quelli laterali, evidenziato dal titolo con cui è comunemente conosciuto il quadro, Madonna con il Bambino tra i Santi Francesco e Rocco (fig. 1). La Vergine, che mostra un bel viso giovanile, con grandi occhi scuri, ma tristi, regge il Bambino Gesù, dritto in piedi, sulle ginocchia; è vestita con ricche vesti in stile rinascimentale: un corpetto in velluto verde, con maniche rosse, impreziosito da gioielli, una lunga gonna color rosa antico a fiorami, il velo sul capo. Il trono, in stile bizantino, è ricco di pregiati marmi intarsiati e sormontato da uno stretto baldacchino in damasco rosso e oro; i gradini del seggio sono abbelliti da un tappeto orientale multicolore. Fin qui niente di particolare. Ma osservando con più attenzione i due puttini ai suoi piedi, non si scorgono i soliti bimbi alati, paffuti, riccioluti e biondi, ma due snelli ragazzini, dai capelli scuri corti, alati sì, ma intenti a suonare una zampogna e una ‘ciaramella’, una sorta di flauto tipico dei pastori delle regioni dell’Appennino centrale. Sullo sfondo una lunga balaustra, che si prolunga anche sui pannelli laterali, permette di affacciarci sul paesaggio retrostante: un centro urbano arroccato su una collina, un largo viale alberato che prospetta su un fiume, che scorre placido e sinuoso. La parte sommitale del pannello, curvilinea, è decorata da un ricco festone di frutta: pere, pesche, melograni, a rimarcare la ricchezza della terra che circonda la città rappresentata sullo sfondo.

Sul pannello di sinistra è raffigurato San Rocco, intento a pregare la Madonna, a cui volge lo sguardo, a mani giunte: è vestito con una corta mantellina verde da pellegrino, il ‘tabarrino’ (su cui è cucita una coquille Saint-Jacques, simbolo del pellegrinaggio a Santiago de Campostela), su cui si appoggia il cappello, una corta veste marrone, stivali di cuoio, un bordone da pellegrino: ai suoi piedi il fido cane che reca in bocca una pagnotta, destinata a nutrire il Santo durante la malattia. Ma ecco emergere un altro segno insolito: le gambe sono rivestite da una sorta di calzamaglia grigia, senza la consueta esibizione del ginocchio piagato dai bubboni della peste che contraddistingue comunemente l’iconografia di San Rocco.

Il pannello di destra raffigura invece San Francesco, rivestito del saio, concentrato a riflettere sul crocifisso che regge nella mano destra, mentre nella sinistra stringe un libro, la Regola francescana.

Il Trittico venne dipinto per l’Ospedale di Sora, che è la città raffigurata sullo sfondo, lambita dalle sinuose anse del fiume Liri.

Fig. 1 – Christian Mayer Ross, Madonna con il Bambino tra i Santi Francesco e Rocco,

Fig. 1 – Christian Mayer Ross, Madonna con il Bambino tra i Santi Francesco e Rocco,

1898, Sora, Cattedrale (© foto Marco Schirinzi)

La cornice riccamente intagliata è opera, contemporanea al dipinto, dell’artigiano sorano Vincenzo Longo [1].

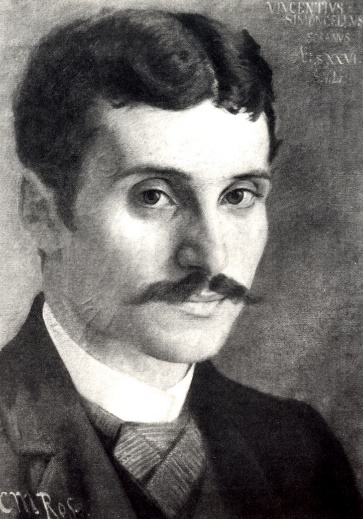

L’autore dell’opera è il pittore norvegese Christian Meyer (o Mayer) Ross (fig. 2). Non deve affatto meravigliarci la presenza di un artista del remoto Nord nel Lazio di fine Ottocento: la non lontana cittadina abruzzese di Civita d’Antino accolse nell’ultimo quarto del secolo una vera e propria colonia di pittori scandinavi, prevalentemente danesi, attratti dalla luce e dai suggestivi paesaggi dell’Appennino meridionale, dal folklore e dalla bellezza di luoghi e persone.

Meyer Ross nacque nel 1843 a Flekkefjord, in Norvegia, figlio di un ispettore doganale; studiò per tre anni alla Kunstakademiet di Copenhagen; si perfezionò alla Königlichen Akademie der bildenden Künste di München con la sapiente guida di Wilhelm von Diez, che introdusse il discepolo al genere storico, con uno sguardo particolare alla pittura fiamminga del Seicento.

Fig. 2 – Eilif Peterssen, Christian Meyer Ross, 1879, Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christian_Meyer_Ross,_by_Eilif_Peterssen.jpg

Fig. 2 – Eilif Peterssen, Christian Meyer Ross, 1879, Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christian_Meyer_Ross,_by_Eilif_Peterssen.jpg

Trascorsi sei anni a München si trasferì a Parigi, seguendo particolarmente l’esempio di due artisti, Ernest Meissonier e Ferdinand Roybet. Anche qui continuò la sua passione per i soggetti storici, perfezionandosi nel ritratto, anche con uno sguardo fotografico, evidente in Lady in the open door del 1878 [2] e nell’effigie di Hermine Schou-Kioer.

A questa prima fase dell’opera del pittore appartengono alcuni dipinti di carattere storico, ove sono evidenti le caratteristiche già descritte: come in The suitor, del 1874 [3], e in The Lute Player, del 1875 [4].

Nel 1879 si trasferì a Roma, lavorando soprattutto come ritrattista: qui mise a frutto lo studio dei fiamminghi (cui è chiaramente ispirato l’ironico Lautenspieler mit junger Dame im Salon [5]), manifesto nella accuratezza della pittura di tessuti e panneggi. Un esempio eloquente è il dipinto A lady beside a piano [6]: qui Meyer Ross si cimenta con un ritratto a piena figura inteso a esaltare il ruolo e la posizione sociale del soggetto. Un elegante salotto fa da cornice, con raffinate tappezzerie e tendaggi azzurri, un camino marmoreo sormontato da una specchiera entro una cornice dorata rococò; un pianoforte a coda indica la passione della modella per la musica, un ricco bouquet di fiori poggiatovi sopra denota il suo successo in società. La minuziosa descrizione pittorica del vestito della signora indugia a lungo su panneggi e chiaroscuri: credo di poter riconoscere nella tela il ritratto di una aristocratica inglese, lady Mildred Allropp, cui accenna Meyer Ross in una sua lettera [7]. In questo caso il ritratto-funzione appare prevalere, nell’impostazione generale e nella cura dei particolari: diverse considerazioni si devono svolgere sul delicato ritratto a pastello della baronessa Alexandra Keiller [8], ove Meyer Ross dimostra un non comune talento psicologico nel far risaltare la personalità della nobildonna. La ricerca espressiva è evidente anche in un altro pastello del periodo romano, sempre raffigurante un personaggio femminile, ove l’introspezione psicologica del soggetto non viene sminuita dalla accurata descrizione del ricco abito bianco [9]. La predilezione di tale tecnica per la realizzazione di ritratti del gentil sesso si nota anche in quello di Nini Roll Anker, del 1892, oggi all’Oslo Museum.

Meyer Ross mantenne forti legami con la madrepatria, partecipando a mostre ed esposizioni; fu a lungo presidente della romana Skandinavischen Vereinigung: la sua casa accoglieva spesso altri artisti scandinavi. Nella capitale italiana lo colse la morte nel 1904: venne sepolto nel cimitero acattolico, accanto la Piramide Cestia [10].

Il peculiare legame del pittore con la città di Sora si deve, secondo un’ipotesi di Luigi Gulia, ad un artista locale, lo scultore Pasquale Fosca (1852-1928) [11]: Ross infatti frequentava Sora almeno dal 1882 [12]. Nella cittadina divenne presto un personaggio benvoluto e stimato, per il suo contributo alla diffusione dell’immagine di Sora e dei suoi abitanti nel contesto artistico nordeuropeo: «pittore, scrittore, musicista, pieno di svariatissima coltura, perfettissimo gentiluomo, profondamente buono, espansivo, affettuoso; temperamento vero di artista e natura, insieme, di pensatore; quest’uomo singolare è diventato egli stesso una bellezza di Sora» [13]. Nel 1893 il pittore donò un dipinto allegorico raffigurante la Fortuna al circolo “Casino Vittorio Emanuele”. La gratitudine dei sorani venne dimostrata quando, il 31 ottobre 1893, gli venne conferita la cittadinanza onoraria [14].

Nel 1898 Meyer Ross dipinse il Trittico raffigurante la Madonna e il Bambino con San Rocco e San Francesco; nel 1899 lo donò all’amico Vincenzo Simoncelli, perché fosse esposto nell’ala dell’ospedale cittadino parzialmente inaugurata il 12 aprile 1899 [15]. Nella cappella del nosocomio il quadro rimase fino al terremoto del 13 gennaio 1915, che distrusse l’edificio; il dipinto fu quindi trasferito nella Chiesa di Santo Spirito, per essere poi trasportato nel nuovo Ospedale [16]. In seguito il Trittico venne allocato nella Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta [17].

Il gusto per la ritrattistica del pittore norvegese è evidente anche nel nostro dipinto. Le sembianze dei personaggi che animano la tavola non sono infatti frutto della fantasia dell’artista, come vedremo lungo il dipanarsi di questa ricerca. Qui basti solo anticipare che le fattezze di San Francesco sono, probabilmente, quelle di un noto professionista sorano, il notaio Ferdinando Savona [18].

La fortuna che ebbe Meyer Ross a Roma e Sora con i suoi dipinti di soggetto storico e popolare [19] non sortì molta eco nella sua patria. Il gusto tutto nordico per i paesaggi ed i soggetti realistici non amò le opere di questo pittore scopertosi mediterraneo, costringendo la sua memoria a condividere una sorte comune a quella degli altri colleghi scandinavi che popolarono le antiche strade di Civita d’Antino [20].

Le fattezze del San Rocco del Trittico di Sora celano quelle di un noto giurista, Vincenzo Simoncelli (fig. 3),

Fig. 3 – Vincenzo Simoncelli ritratto come San Rocco: Christian Mayer Ross,

Fig. 3 – Vincenzo Simoncelli ritratto come San Rocco: Christian Mayer Ross,

Madonna con il Bambino tra i Santi Francesco e Rocco, particolare,

1898, Sora, Cattedrale (© foto Marco Schirinzi)

il che spiega sia l’atteggiamento intento del soggetto, che la mancata evidenziazione della coscia ferita, certo poco elegante per l’effigie di un ‘galantuomo’ di fine Ottocento e poco consona alla ‘distinzione’ di cui godeva Simoncelli [21]. Il sodalizio tra questi e Meyer Ross era risalente e profondo, tanto da indurre il pittore norvegese, pur nella sua espressa volontà di offrire la propria opera all’Ospedale, di farlo per tramite dell’amico, onerandolo della «cura di assicurare al quadro un posto permanente ed intangibile, indipendentemente dalle possibilità inaspettate che cambiamenti municipali e governativi potrebbero fargli subire» [22]. Prova di questa solida amicizia si può considerare un altro dipinto dell’artista, un ritratto giovanile di Simoncelli all’età di 26 anni, del 1886 (fig. 4), che rappresenta un uomo bruno, con lunghi baffi e lo sguardo acuto e penetrante [23].

Fig. 4 – Christian Mayer Ross, Ritratto di Vincenzo Simoncelli all’età di ventisei anni, 1886

Fig. 4 – Christian Mayer Ross, Ritratto di Vincenzo Simoncelli all’età di ventisei anni, 1886

(da Vincenzo Simoncelli. Testimonianze e giudizi di uomini illustri ordinati e curati

da Achille Lauri, Sora, Tip. ed. Uberti & Pisani, 1952, tra le pp. 16-17)

Fu lo stesso giurista a commemorare, dopo la sua scomparsa, l’artista venuto dal Nord, nel 1908, con lo scoprimento di una lapide marmorea [24].

Vincenzo Simoncelli nacque a Sora, figlio di un decoratore di origine campana, il 22 luglio 1860 [25]. Ultimo di sei fratelli, visse un’infanzia non agiata, conoscendo privazioni e problemi economici [26]. Frequentò la scuola del sacerdote Amedeo Carnevale (1813-1891), che il giovane considerò suo mentore, e che ne stimolò le notevoli capacità [27]. Per raccogliere risorse economiche per poter frequentare l’Università lavorò al comune della sua città per un anno, come «alunno di segreteria» [28]. Finalmente, grazie ad una borsa di studio assegnatagli dalla provincia di Caserta, riuscì a fare il suo ingresso nell’ateneo napoletano, alloggiando in quartieri popolari e condividendo le quotidiane difficoltà dei padroni di casa: si narra che trovasse ospitalità anche da un panettiere, utilizzandone il bancone come giaciglio [29]. Le esperienze vissute in questa prima fase della vita furono determinanti per il suo futuro. Si laureò nel 1883 con Emanuele Gianturco [30] con una tesi sulle servitù prediali, che prefigurava già le sue ricerche nel campo dei rapporti tra l’uomo e la terra. Con il suo maestro condivise l’impegno scientifico coniugato a quello sociale, nella nuova visione di un diritto civile che potesse superare i limiti del culto del codice per avvicinarsi alle reali problematiche della popolazione italiana [31].

La comunanza di interessi con Gianturco non si limitò alla sfera giuridica: il famoso giurista lucano aveva una grande passione per la musica, e amava intrattenersi con l’allievo in serate musicali, in cui Simoncelli suonava il flauto [32].

Gianturco lo introdusse allo studio della scuola storica tedesca, e la visione storicistica del diritto permeò il modello culturale del giovane, permettendogli di coniugare nelle sue ricerche una solida preparazione tecnica con una non consueta apertura verso le antiche fonti giuridiche e gli assetti tradizionali. Fu così che il giurista sorano si avvicinò alla sistematica della pandettistica, ma senza rimanere soggiogato dalla sua rilucente astrattezza: rimase infatti fedele al proprio mondo, fatto di uomini e donne, di terra e di speranze, che è il vero protagonista delle sue opere.

Dopo aver conseguito la libera docenza in Diritto civile il giovane venne chiamato ad insegnare nel 1889 nella libera Università di Camerino [33], ove iniziò un proficuo e penetrante colloquio con i propri studenti; per tornare a Napoli nel 1890, alla Scuola superiore agraria di Portici, ove poté approfondire i propri interessi di diritto agrario, per trasferirsi quindi a Pavia, ove insegnò dal 1893 al 1899. La fase pavese dell’impegno didattico di Simoncelli fu altamente formativa: l’ateneo ove insegnava Pasquale Del Giudice [34] gli permise un contatto continuo con giuristi famosi e con un contesto diverso da quello delle sue origini, a cui offrì un importante contributo di pensiero sui contratti agrari e il regime delle acque, oltre a proseguire nella esperienza di continuo contatto intellettuale con i propri studenti, con i quali amava intrattenersi a lungo anche oltre le ore di lezione accademica [35].

Nel 1900 venne chiamato alla Sapienza di Roma: su questa fase del suo impegno universitario ci soffermeremo più avanti.

I forti legami con la terra d’origine lo indussero anche a calcare le scene della politica: dopo il fallito tentativo del 1895, quando nel Collegio uninominale di Sora risultò eletto il conte Luigi Gaetani di Laurenzana, Simoncelli si candidò nel 1909, solo perché richiesto da una delegazione di giovani sorani e di suoi allievi; venne eletto nello stesso anno deputato del collegio di Sora, e nuovamente rieletto fino alla morte, avvenuta nel 1917. Collaborò con il suo Maestro Gianturco, allora Ministro, per la legge sulle Ferrovie dello Stato; intervenne alla Camera perorando il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 1915, che devastò Sora e la Valle del Roveto. Simoncelli prese parte attiva alle operazioni, alloggiando in un vagone ferroviario e prestando la propria opera in prima persona: tale diuturna attività ne minò profondamente la salute, provocando una malattia polmonare che lo condusse, due anni dopo, alla morte [36].

L’impegno sociale di Simoncelli e il suo profondo legame con la terra e il diritto agrario sono particolarmente evidenti nei suoi studi sull’enfiteusi. Qui il giurista ricostruisce la versione ‘sistematica’ dell’istituto, superandone la visione tradizionale legata alla sua costruzione contrattuale per guardare in profondità al livello strutturale. Paolo Grossi ricorda che nel 1888 «Vincenzo Simoncelli dedica insistentemente la propria attenzione a un istituto, l’enfiteusi, che, ignorato dal Code civil, riammesso dopo lunghe discussioni ed esitazioni nel Codice del 1865, era oggetto della più aperta diffidenza da parte della cultura giuridica ufficiale come schema tecnico tendente a incrinare la compatta unità della proprietà individuale», nell’intento di promuovere il ruolo del lavoratore della terra rispetto al proprietario [37]. Il giurista di Sora pubblicò alcuni saggi sull’istituto [38], e una fondamentale monografia [39]. L’intento di Simoncelli è quello di sistematizzare la disciplina dell’enfiteusi, non con una visione meramente pandettistica, nonostante tratti la materia approfonditamente a partire dalla disciplina romana e giustinianea. Si tratta di un sistema arioso, aperto alla comparazione e vivificato dalla storia, attento ai preludi del diritto agrario, cui la concreta disciplina dell’enfiteusi viene avvicinata. Come ha evidenziato Paolo Grossi

Simoncelli rilevava come il legislatore avesse in effetti ai suoi tempi favorito l’enfiteuta e limitato i poteri del dominio diretto, assecondando la propria visione dell’istituto, profondamente storicistica, di alterità tra enfiteuta-lavoratore e proprietario. Il giurista avvertiva tuttavia del pericolo di confondere due diversi versanti, quello dell’enfiteusi-istituzione e quello dell’enfiteusi-contratto, applicando l’assoluto favor verso l’affrancazione tipico della prima, ormai prevalente nel secondo Ottocento, anche alla seconda: ciò avrebbe provocato ancora la mancata stipulazione di nuove enfiteusi da parte di privati. Secondo Simoncelli

Nella visione del giurista di Sora infatti andava privilegiato quel lavoro che riscattava terreni incolti e improduttivi rispetto alla mera titolarità del diritto [42]: proprio l’opera di quei piccoli coltivatori della Valle del Liri che Simoncelli aveva conosciuto fin da ragazzo e che affascinavano i pittori del nord Europa per i loro visi segnati e i costumi pittoreschi, e che ambivano ad acquisire la proprietà delle terre alla cui feracità da generazioni i loro antenati avevano contribuito con accorte e continue migliorie. La monografia soprattutto riesce a offrire una visione ariosa e complessiva del ruolo dell’enfiteusi nella società agraria italiana, con una conoscenza poderosa delle diverse configurazioni assunte dall’istituto nella Penisola. Il volume indica anche proposte concrete di riforma, cui il giurista contribuì nella sua veste di deputato: come egli stesso ebbe ad affermare,

Ecco una visione dell’Arcadia di Simoncelli, ben descritta nel Trittico di Sora: un paesaggio collinare verde e fertile; una città lambita da un placido fiume; angeli – i cui modelli non a caso sono stati due bambini della Selva di Sora, frazione rurale della cittadina – che non suonano trombe di gloria ma i più modesti strumenti della gioia campestre, la zampogna e la ciaramella [44], simile al flauto, strumento prediletto dal giurista. La bellezza serena del paesaggio agrario dell’Appennino, con i lenti ritmi delle stagioni; una antropizzazione che non ha ancora stravolto e squilibrato il millenario rapporto dell’uomo con la terra; una terra viva e popolata che non ha ancora conosciuto la desolazione dell’abbandono.

Anche il caposcuola dei pittori danesi che ‘scoprirono’ la bellezza di Civita d’Antino, Kristian Zahrtmann, si era cimentato con una immagine della Vergine. Il maestro venne infatti chiamato nel 1890 a dipingere una pala d’altare raffigurante una Madonna con Bambino, da collocare nella chiesa di Santa Maria della cittadina abruzzese [45]. Si vuole che l’artista, in piena sintonia con la propria poetica, volta a scoprire l’anima popolare di quei luoghi, abbia scelto come modella una contadina, i cui lineamenti si rivelavano pericolosamente riconoscibili nel viso della Vergine [46]. Probabilmente per tale motivo il dipinto non venne collocato nell’edificio sacro: lo ritroviamo infatti più avanti situato nella casa Cerroni a Civita, la pensione a Porta Flora che ospitava il maestro – il quadro è infatti ben visibile in altri dipinti di Zahrtmann, tra i quali il più noto è un olio su tela del 1911 che riproduce una scena di gioco nella casa suddetta, Spil. Interiør fra Casa Cerroni i Civita d’Antino, ove campeggia sulla parete di fondo alle spalle dei giocatori [47] (fig. 5) −.

Il pittore realizzò successivamente un ulteriore dipinto con uguale soggetto, di minori dimensioni, datato 1909, che si trova oggi nella chiesa di Søborg, nei pressi di Copenaghen [48].

Fig. 5 – Kristian Zahrtmann, Spil. Interiør fra Casa Cerroni i Civita d’Antino, 1911, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spil._Interi%C3%B8r_fra_Casa_Cerroni_i_Civita_d%27Antino_(Zahrtmann).jpg (dal Catalogo Fine Arts + Antiques, 879, della Casa d’aste Bruun Rasmussen, Copenaghen, (2018), p. 110, n. 278)

Fig. 5 – Kristian Zahrtmann, Spil. Interiør fra Casa Cerroni i Civita d’Antino, 1911, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spil._Interi%C3%B8r_fra_Casa_Cerroni_i_Civita_d%27Antino_(Zahrtmann).jpg (dal Catalogo Fine Arts + Antiques, 879, della Casa d’aste Bruun Rasmussen, Copenaghen, (2018), p. 110, n. 278)

Le difficoltà vissute da Zahrtmann al riguardo di un soggetto così delicato dovettero probabilmente impensierire Meyer Ross quando si accinse a realizzare il Trittico di Sora. Fu forse per questo motivo che scelse una modella completamente estranea all’ambiente sorano: peraltro, come sappiamo, i due santi del dipinto ritraevano personaggi locali e contemporanei, ed era certo preferibile non rischiare ulteriormente con l’effigie della Vergine.

I malinconici occhi scuri della Madonna del Trittico, che ci colpiscono per lo sguardo profondo che ne valorizza i lineamenti delicati del viso, appartengono infatti ad una fanciulla romana ‘di buona famiglia’. La modella a cui si ispirò l’artista norvegese era una ragazza di sedici anni, con un cognome ben noto a giuristi e storici del diritto: Giulia Scialoja (fig. 6).

Fig. 6 – Giulia Scialoja e Domenico Simoncelli ritratti come Madonna con Bambino:

Fig. 6 – Giulia Scialoja e Domenico Simoncelli ritratti come Madonna con Bambino:

Christian Mayer Ross, Madonna con il Bambino tra i Santi Francesco e Rocco, particolare,

1898, Sora, Cattedrale (© foto Marco Schirinzi)

Si tratta proprio di una delle figlie del notissimo Vittorio [49]: Giulia, Cecilia, Maria. Immagino che la scelta della modella sia stata proposta dallo stesso Simoncelli, che frequentava già da tempo casa Scialoja, per gli intensi rapporti intercorrenti con il maestro romano, figura divenuta fondamentale per il giurista sorano dopo la sua formazione con Emanuele Gianturco. Come ricordato in una pubblicazione coeva Emilia Scialoja, la moglie di Vittorio, oltre a contribuire alla spesa per la ricca cornice del trittico, «fece di più: accordò al Ross che per la figura della Madonna posasse la sua figliuola Giulia» [50]. Un’altra significativa intersezione del Trittico con la storia del diritto.

Il ruolo rivestito da Vittorio Scialoja sugli sviluppi della carriera di Simoncelli fu notevole, a partire dal conseguimento della libera docenza in diritto civile alla Sapienza [51]: Vincenzo, dopo la parentesi dell’insegnamento a Camerino, di Codice civile e diritto romano, fortemente voluta da Vittorio [52], e seguita, come già scritto supra, dal fruttuoso periodo trascorso alla Regia Scuola superiore di Agricoltura di Portici, vinse il concorso di Diritto civile a Roma nel 1891. Nel 1900 assunse l’insegnamento di Procedura civile per ‘comando’ del ministro Gallo, con decreto del 31 agosto: come ha sottolineato Franco Cipriani si trattava della realizzazione della volontà di Scialoja di «portare un suo allievo su una cattedra di procedura», per bilanciare l’ambizione di Giuseppe Chiovenda di trasferirsi su un insegnamento romano [53]. Nel 1901 Simoncelli venne chiamato sulla stessa cattedra con una motivazione redatta da Filomusi Guelfi [54]: come ha affermato Laura Moscati

Nel prestigioso ateneo romano, anni dopo, insegnò anche il nipote del nostro giurista, Domenico (1894-1965), figlio del fratello Luigi: fu professore di Diritto minerario, e curò la parte relativa all’enfiteusi nel Commentario al Codice civile diretto da Mariano D’Amelio [56]. Fu lui a posare per il Gesù bambino del Trittico di Sora. Il pensoso fanciullo biondo dai grandi occhi scuri riproduce le fattezze del futuro docente: ancora un altro collegamento tra arte e diritto che il dipinto ci restituisce [57].

Le antiche comunità accademiche, certo più di quelle odierne, favorivano la nascita di sinceri e duraturi legami di profonda amicizia che andavano oltre la mera colleganza, con l’affermazione di rapporti che coinvolgevano anche i familiari dei professori e dei loro allievi, la condivisione di momenti della vita privata, la partecipazione a visite, ricevimenti, feste, ove le relazioni tra colleghi si allargavano alle intere famiglie, non di rado rivelando piacevoli affinità e generando emozioni, sentimenti, affetti.

Qui entra in gioco una ulteriore, intrigante, intersezione tra arte, storia e diritto, celata dal nostro Trittico. Lo sguardo intento del San Rocco-Simoncelli in preghiera rivolto verso la Madonna infatti prefigura un futuro sentimento amoroso: dodici anni dopo il compimento dell’opera, nel 1911, il giurista cinquantunenne si unì in matrimonio con la ventinovenne Giulia, più giovane di lui di 22 anni.

La coppia ebbe quattro figli: Emilia e Cecilia, purtroppo scomparse in tenera età, Vittorio, Paolo [58]. L’unione tra gli sposi, nonostante l’asimmetria degli anni, fu davvero profonda: solo la morte del giurista divise i due coniugi, nel 1917, dopo appena sei anni di matrimonio, come abbiamo visto allietati dalla nascita di quattro bambini, funestati dalla morte delle due fanciulle, nel tempo fosco della prima guerra mondiale.

Amicizia familiare e interessi scientifici comuni avevano già permesso a Vittorio Scialoja di conoscere la famiglia di Vittorio Pouchain, che aveva tradotto, insieme al padre Antonio [59], la Storia universale del Diritto commerciale di Levin Goldschmidt, e di impalmarne la figlia Emilia. Così fu anche per Simoncelli: la frequenza di casa Scialoja gli fece apprezzare i valori e la tenerezza della vita coniugale, di una casa allietata dalla nascita di figli, di una famiglia unita. Come ricorda Luigi Gulia la tragica morte della signora Pouchain Scialoja gli permise una ulteriore esperienza, quella di interessarsi alle tre figlie della sfortunata coppia per offrire loro conforto e consiglio; fu così che la frequenza della casa romana si intensificò, il maturo Simoncelli fu consigliere ascoltato delle signorine Scialoja, avvicinandosi ulteriormente a quella Giulia che un tempo aveva suggerito come modella all’amico artista. Una indisposizione della ragazza [60] fu la scintilla che indusse l’antico San Rocco a dichiararsi: dopo dodici anni i protagonisti del Trittico di Sora si univano in matrimonio, come erano stati uniti sulla tavola dal pennello dell’artista scandinavo.

Arte, storia, diritto: i misteri celati ne La Madonna con il Bambino tra i Santi Francesco e Rocco di Christian Meyer Ross sono lentamente riemersi avviandoci verso la conclusione di questo studio. Veramente Galeotto fu il Trittico e chi lo dipinse…

Albrektsen, Lau (1982-86), Christian Meyer Ross, in Norsk kunstnerleksikon: bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere, I-IV, Nasjonalgalleriet, Oslo, Universitetsforlaget

Bini, Antonio (a cura di) (2009), L’Italian dream di Kristian Zahrtmann: la scuola di Civita D’Antino in Abruzzo, Ortona, Menabò

Bini, Antonio (2013), Li chiamavano pifferari. Zampognari mito dell’Abruzzo pastorale, Ortona, Menabò

Bini, Antonio (2014), Il silenzio secolare sulla scuola di Zahrtmann a Civita d’Antino. Le ragioni dell’oblio, Catalogo della Mostra “Impressionisti danesi in Abruzzo”, Museo Andersen, Roma 31 marzo-2 giugno 2014 (Impressionisti danesi in Abruzzo, Ferrante Manfredo, Marco Nocca, James Schwarten (curr.), Pescara, Fondazione Pescarabruzzo

Birocchi, Italo (2013), voce Filomusi Guelfi, Francesco, in Birocchi, Italo, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, I, Bologna, Il Mulino, pp. 863-865

Bordieu, Pierre (1979), La distinction. Critique sociale du Jugement, Les Éditions de Minuit, Paris, trad. it La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983

Borrelli, Nicola (1922), Lo scultore Pasquale Fosca, in «Rivista Campana», II, 4, pp. 279-303

Chiodi, Giovanni (2013), voce Scialoja, Vittorio, in Birocchi, Italo, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1833-1837

Christensen, Hans Christian (1913), Fortegnelse over Arbejder af Kr. Zahrtmann I Aarene 1905-1913, København

Christensen, Hans Christian (1917), Kr. Zahrtmann 31 marts 1843-22 juni 1917. Fortegnelse over hans malerier, København, Hendriksen

Cipriani, Franco (1991), Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel regno d’Italia (1866-1936), Per la storia del pensiero giuridico moderno, 38, Milano, Giuffrè

Cipriani, Franco (2006), Le dimissioni del professore Mortara e i “germanisti” del preside Scialoja, in «Rivista di Diritto processuale», 45 (1990), pp. 770 ss.; anche in Scritti in onore dei Patres, Per la storia del pensiero giuridico moderno, 68, Milano, Giuffrè, pp. 23-80

Codice civile. Libro della proprietà. Commentario, Mariano D’Amelio (dir.), Firenze, Barbera, 1942

Danneskjold-Samsøes Sophus (1942)‚ Kristian Zahrtmann, København

Ferri, Giordano (2013), Studi di diritto processuale nella Facoltà giuridica romana tra Ottocento e Novecento, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna», 4, paper 9

Grossi, Paolo (1998), Interpretazione ed esegesi (anno 1890-Polacco versus Simoncelli), in Grossi, Paolo, Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, Giuffrè, pp. 33-68

Grossi, Paolo (2000), Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano, Giuffrè

Grossi, Paolo (2002), La cultura del civilista italiano, Milano, Giuffrè

Gulia, Luigi (1990), Vincenzo Longo, in Gulia, Luigi (a cura di), L’artigianato artistico del Sorano, Sora, Centro di Studi Sorani «Vincenzo Patriarca»

Gulia, Luigi (1998), Vincenzo Simoncelli giurista e Sora, in «Lazio ieri e oggi», XXXIV, 3, pp. 84-89

Gulia, Luigi (2010), Il giurista Vincenzo Simoncelli e Sora. Un cittadino probo e la sua patria, 150° anniversario della nascita, Sora, 22 luglio 1860-2010, Sora, Centro di studi sorani «Vincenzo Patriarca»

Gulia, Luigi (2018), Un saluto reverente di Vincenzo Simoncelli a Theodor Mommsen. «Da questo bel lirinate ch’egli onorò di sua presenza nel 1876»: breve memoria storica, in Solin, Heikki (a cura di), Le epigrafi della Valle di Comino. Atti del quattordicesimo convegno epigrafico cominese, Atina-Palazzo Ducale, 27-28 maggio 2017, San Donato Val di Comino, Associazione Genesi, F&C edizioni, pp. 227-244

Gulia, Luigi (2019), Vincenzo Simoncelli: «quale il maestro tale l’uomo», in Il sorano Vincenzo Simoncelli (1860-1917). Dottrina e pratica del diritto tra Ottocento e Novecento, Sora, Associazione giuristi «Marco Tullio Cicerone», pp. 9-24

Kokkin, Jan (2016), En norbdo finner sitt Arkadia, in Kokkin, Jan, Anne Mette Villumsen, Marianne Saabye (eds.), I Italiens lys = In the light of Italy: et dansk-norsk kunstnerfællesskab 1879-1886, Skovgaard Museet, Den Hirschsprungske Samling, Lillehammer, Kunstmuseum

La Piccola Gazzetta, I, 11, Sora, 1° settembre 1893; I, 12, Sora, 1° ottobre 1893; I, 14, Sora, 1° dicembre 1893

Lauri, Achille (1952), Vincenzo Simoncelli. Testimonianze e giudizi di uomini illustri ordinati e curati da Achille Lauri, Sora, Tip. ed. Uberti & Pisani

Ljøgodt, Knut (2000), Christian Meyer Ross (1843-1904: forsøk på å rekonstruere et kunstnerskap, in «Kunst og kultur», 83, pp. 2-29

Lucchesi, Marzia (2013), Del Giudice, Pasquale, in Birocchi, Italo, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, I, Bologna, Il Mulino, pp. 736-737

Margozzi, Mariastella (2014), Tra arti decorative e moda. Un’idea di museo, in «Belle arti 131, Rivista on line della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea», 3, p. 49 e ss.

Meccarelli, Massimo (2012), voce Chiovenda, Giuseppe, in Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto. Enciclopedia italiana di Scienze Lettere ed Arti, ottava appendice, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, pp. 463-466

Moscati, Laura (2017), Nugae civilistiche. Sulla scuola romana del primo Novecento, in «Jus civile», 6, pp. 568-606

Nardozza, Massimo (2013), voce Simoncelli, Vincenzo, in Birocchi, Italo, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1867-1869

Nardozza, Massimo (2019), Diritto privato e codificazione civile nell’Ottocento italiano: le Istituzioni di Vincenzo Simoncelli, in Il sorano Vincenzo Simoncelli (1860-1917). Dottrina e pratica del diritto tra Ottocento e Novecento, Sora, Associazione giuristi «Marco Tullio Cicerone», pp. 25-45

Nordensvan, Georg (1916), Ross, Kristian Meyer, in Westrin, Theodor, Ruben Gustafsson Berg (Hrsg.), Nordisk familjebok konversationslexikon och realencyklopedi. 2. Auflage. 23, Retzius-Ryssland, Stockholm, Nordisk familjeboks förlag, p. 946

Pace Gravina, Giacomo (2013), Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell’enfiteusi nella codificazione italiana, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 42, pp. 435-469

Pace Gravina, Giacomo (2016), «Una cattedra nuova di materia nuova»: storici del diritto in Italia dall’Unità alla Grande guerra, in Birocchi, Italo, Massimo Brutti (a cura di), Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive, I, Torino, Giappichelli, pp. 44-62

Pene Vidari, Gian Savino (2013), Scialoja, Antonio sr., in Birocchi, Italo, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, II, Bologna, Il Mulino, p. 1833

Roncalli, Angelo (1961), Il cardinale Cesare Baronio. Conferenza tenuta il 4 dicembre 1907 nel Seminario di Bergamo, ricorrendo il terzo centenario dalla morte, a cura di Giuseppe De Luca, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,

Saabye, Marianne (2018), P.S. Krøyer, Pasquale Fosca and the Neapolitan art scene, in «Analecta Romana Instituti Danici», XLIII, pp. 149 ss.

Schnitler, Carl Wille (1926), Ross, Christian Meyer, in Blangstrup, Christian (hrsg.), Salmonsens Konversationsleksikon. 2. Auflage, 20, Renden-Schinkel, Kopenhagen, J.H. Schultz Forlag, p. 420

Simoncelli, Vincenzo (1888a), Il principio del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni istituti giuridici, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 6, pp. 65-96

Simoncelli, Vincenzo (1888b), Le costruzioni giuridiche dell’enfiteusi e le moderne leggi di affrancamento, in «Archivio giuridico», 40, pp. 429-479, ripubblicato in Simoncelli, Vincenzo (1938), Scritti giuridici, I, a cura di Domenico Simoncelli, Roma, Soc. Ed. del «Foro Italiano», pp. 228-313

Simoncelli, Vincenzo (1888c), L’indole economica del contratto di enfiteusi e le moderne leggi di affrancamento, in «Archivio giuridico», 40, pp. 285-328

Simoncelli, Vincenzo (1922), Della Enfiteusi, 2° ed., riveduta da Biagio Brugi, Napoli-Torino, Marghieri-UTET, 1922

Simoncelli, Vincenzo (1938), Scritti giuridici, I, a cura di Domenico Simoncelli, Roma, Soc. ed. del «Foro Italiano», pp. 183-227

Simoncelli, Vincenzo (a cura di) (1911), Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte, Roma, Athenaeum. Società editrice romana

Taruffo, Michele (2013), voce Chiovenda, Giuseppe, in Birocchi, Italo, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, I, Bologna, Il Mulino, pp. 526-529

Treggiari, Ferdinando (2013), voce Gianturco, Emanuele, in Birocchi, Italo, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, I, Bologna, Il Mulino, pp. 992-994

Vollmer, Hans (Hrsg.) (1935), Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker, 29, Leipzig, E.A. Seemann

Zahrtmann, Kristian (2011), Lettere da Civita d’Antino, Pescara, Fondazione Pescarabruzzo

[1] Simoncelli (a cura di) (1911), p. 610: «L’altare della cappella dell’Ospedale è dono del Clero di Sora. Il pittore Cristiano Mayer Ross di Bergen (Norvegia), ospite amatissimo e cittadino onorario di Sora, volle dipingere per l’Ospedale il bellissimo trittico, di cui diamo in questo volume la riproduzione: i suoi sentimenti sono espressi nella lettera diretta al Prof. Simoncelli, dal quale fu depositata presso il Notaio Savona di Sora. La cornice del trittico è opera dell’intagliatore Longo di Sora, e si deve anche all’obolo della signora Maria d’Ovidio e delle figliuole Lina ed Elvira, della signora Laura De Renzis D’Ambrosio, della signora Emilia Scialoja e delle figliuole Giulia, Cecilia e Maria, dei professori Michele Scherillo dell’Accademia Scientifico-Letteraria di Milano e Giulio Cesare Buzzati dell’Università di Pavia: i quali tutti con questo pensiero gentile vollero coronare l’opera assidua di incoraggiamento, con cui sorressero e confortarono chi per il nuovo ospedale lavorava e lottava». Notizie sul dipinto in Gulia (1990), p. 104, (2010), pp. 9-10, (2018), pp. 227-244, nt. 19 e (2019), p. 14.

[2] Stavanger Art Association’s Permanent Gallery.

[3] Apparso sul mercato antiquario nel 2017.

[4] Custodito nel Bergen Kunstmuseum.

[5] Apparso presso la casa d’aste Hampel di München nell’aprile 2013.

[6] Il dipinto è apparso da Sotheby’s nel gennaio 2006.

[7] Cfr. infra, nota 15.

[8] Custodito nel romano Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX. Hedvig Alexandra Keiller, moglie del diplomatico svedese barone Carl Nils Daniel Bildt, era la madre di Alice Blanceflor de Bildt, che sposò il principe Andrea Boncompagni Ludovisi e nel 1972 donò la villa ove sorge il Museo allo Stato italiano: cfr. Margozzi (2014), pp. 49 e ss. Nel Salone delle Vedute della villa sono collocati insieme il ritratto di Alice, opera del pittore ungherese Plilip de Làszlò, del 1925, e quello della madre Alexandra Keiller, di Christian Meyer Ross.

[9] Il dipinto è apparso in un’asta dell’aprile 2019 da Clarke, New York.

[10] Sull’artista norvegese cfr. Nordensvan (1916), p. 946; Schnitler (1926), p. 420; Vollmer (1935), p. 30; Albrektsen (1982-86); Ljøgodt (2000), pp. 2-29; Kokkin (2016).

[11] Sullo scultore cfr. Borrelli (1922), pp. 279-303; Saabye (2018), pp. 149 ss.

[12] La Piccola Gazzetta (1893) I, 11, p. 8. Ringrazio Luigi Gulia per avermi fornito gli articoli dell’antico giornale sorano.

[13] La Piccola Gazzetta (1893), I, 12, pp. 1-2.

[14] La Piccola Gazzetta (1893), I, 14, p. 8. La memoria di Meyer Ross a Sora è stata perpetuata dall’intitolazione di una piazza del centro storico, ove ha sede il Palazzo del Museo civico della media Valle del Liri, già trecentesco Convento dei Minori Conventuali.

[15] «Carissimo Vincenzo, sono dolentissimo di non poter assistere alla consacrazione della mia povera Madonna. Per primo sono raffreddatissimo e sono stato costretto a guardare il letto per parecchi giorni. E questo mi ha messo in ritardo con un ritratto d’una donna importantissima inglese, Lady Mildred Allropp, la figlia di Earl of Schofhsburrie, che parte tra poco. Ti prego di dare i miei saluti a tutti quelli che a Sora mi stimano un poco, e dir loro che quando ho dipinto la Madonna ho soltanto voluto pagare con un ricordo tutte le gentilezze che la Città di Sora mi ha sempre usato, e che per me sono tra i più bei ricordi della mia vita. La felicità tranquilla goduta nella bella vallata del Liri, nelle sue vigne, nelle sue passeggiate, tutti i bei tramonti che era la mia gioia continua godere dal Lungo Liri, tutta questa serenità ho cercato di esprimere sulla tela, per dare una debole, ma sentita manifestazione della mia gratitudine. Perciò ti prego di cercare di esprimere questi miei sentimenti ai Sorani; e quando offro questo quadro all’Ospedale di Sora, lo do in dono a te, Vincenzo Simoncelli, dono personale, lasciando a te la cura di assicurare al quadro un posto permanente ed intangibile, indipendentemente dalle possibilità inaspettate che cambiamenti municipali e governativi potrebbero fargli subire. E adesso un bacio ed una stretta di mano coi voti per l’opera tua. Il tuo C.M. Ross». La lettera è pubblicata dal civilista sorano in appendice a Simoncelli (a cura di) (1911), pp. 606-612: ringrazio Luigi Gulia per la segnalazione.

[16] Il nuovo ospedale venne ricostruito in altra area, in Via Piemonte, e intitolato dapprima al ministro fascista Giuriati, successivamente alla Santissima Trinità. Quando, decenni dopo, fu completata la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero sulla collina di S. Marciano alla periferia nord della città, nel 1993 il Trittico – che per le sue dimensioni non poté essere inserito nella sala adibita a cappella – fu temporaneamente ospitato nella Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove tuttora si trova.

[17] Debbo queste e numerose altre notizie alla cortesia del preside Luigi Gulia, competente e appassionato studioso di Vincenzo Simoncelli, che ringrazio particolarmente per la generosità con cui ha condiviso con me le proprie memorie familiari.

[18] Ferdinando Savona (1844-1924), sindaco di Sora dal 1889 al 1894, ebbe profondi legami di amicizia con Vincenzo Simoncelli. Debbo anche questa attribuzione al prof. Gulia.

[19] Dipinti di questo filone sono, ad esempio, Italian street kid (Orange Boy), del 1881, apparso sul mercato dell’arte nel 2012; o The little potters, del 1883, apparso nel 2013.

[20] Queste notizie mi sono state comunicate dalla prof.ssa Dyveke Bast, che ringrazio per la gentilezza.

[21] Una acuta prospettiva di questo concetto in Bordieu (1979).

[22] Lettera citata supra, nota 15.

[23] Il ritratto è pubblicato in Lauri (1952), tra le pp. 16-17; sul quadro è dipinta una didascalia, «Vincentius Simoncellus soranus aet(atis) s(uae) XXVI» e la firma dell’autore, «C.M. Ross». Ringrazio Luigi Gulia per avermi gentilmente fornito copia del ritratto.

[24] Si evince da una lettera di Pasquale Fosca al pittore danese Peder Severin Krøyer. Della lapide marmorea non è rimasta traccia né memoria. È probabile che sia andata distrutta nel terremoto del 13 gennaio 1915 insieme con l’Ospedale intitolato al cardinale sorano Cesare Baronio e dove è opinabile ritenere che fosse stata collocata anche per onorare l’autore del Trittico donato a quel nosocomio. Il Comitato per le onoranze del terzo centenario della morte di Baronio (1907) aveva previsto, tra i vari punti del programma realizzato negli anni immediatamente successivi, l’inaugurazione di un busto del cardinale (opera di Pasquale Fosca): cfr. Roncalli (1961), p. 49, nt. 3.

[25] Sulla biografia di Simoncelli si rinvia a Gulia (2010) e (2019); Nardozza (2013), pp. 1867-1869.

[26] Gulia (2010), p. 4.

[27] Su Carnevale cfr. Gulia (2010), pp. 5-6.

[28] Gulia (2010), p. 6.

[29] Gulia (2010), p. 6.

[30] Sul giurista di Avigliano cfr., da ultimo, Treggiari (2013), pp. 992-994.

[31] Non a caso Paolo Grossi ha accomunato Gianturco e Simoncelli, insieme ad altri giuristi innovatori, tra i «civilisti neoterici di fine Ottocento»: Grossi (2002), pp. 25 ss.

[32] Gulia (2010), p. 10.

[33] Sulla prolusione camerte Grossi (2000), p. 19.

[34] Sullo storico del diritto cfr. Pace Gravina (2016), passim; Lucchesi (2013), pp. 736-737.

[35] Sul periodo pavese Gulia (2010), pp. 12-14.

[36] Sull’impegno politico di Simoncelli cfr. Gulia (2010), pp. 10-12 e (2019), pp. 15-18.

[37] Grossi (2000), p. 27 e nt. 57. Un approfondimento sul giurista in Grossi (1998), pp. 35-41.

[38] Si tratta di Simoncelli (1888a), (1888b) e (1888c).

[39] Simoncelli (1922).

[40] Grossi (1998), pp. 39 ss. La seconda edizione, postuma, del volume di Simoncelli accoglie anche altri saggi dell’autore. Qui viene evidenziato un sistema di leggi speciali per la Sicilia, la Sardegna, la Basilicata, ove l’istituto poteva ancora svolgere la sua funzione di porta di accesso alla proprietà terriera per i coltivatori, per concludersi con il Codice civile per la Colonia Eritrea, la cui commissione di revisione accolse alcune posizioni del Simoncelli in tema di enfiteusi pazionate. Paolo Grossi ha sottolineato come l’attenzione del giurista di Sora verso gli atti dell’inchiesta agraria Jacini, verso le opere degli economisti tedeschi, l’ascolto di Laveleye, abbiano confermato il giurista nella concezione di una proprietà legata a produzione e lavoro, plaudendo alla l. del 1887 sul credito agrario che «sancendo da parte degli istituti bancarii la ipotecabilità dei miglioramenti apportati, segnala il superamento dell’inveterato principio della accessione ‘romana’».

[41] Simoncelli (1888b), p. 495.

[42] Sul pensiero di Simoncelli sull’enfiteusi e sul contesto di riferimento mi sia consentito rinviare a Pace Gravina (2013), pp. 435-469, specie le pp. 454 ss.

[43] Gulia (2019), p. 16.

[44] Su questi strumenti e la loro storia cfr. Bini (2013).

[45] Zahrtmann (1917), p. 161 n. 417: «Madonnabillede I Kirken Santa Maria i Civita d’Antino. Kompositionen Ganske som pa maleriet nr. 370. Moderen og den nøgme bambino har Glorier om Hovederne og hun sidder i en Transtal».

[46] A questo singolare problema si accenna in una lettera di Zhartmann a Carl Thomsen, datata Civita d’Antino, 5 giugno 1890: «…per quanto riguarda me, sono stato impegnato con un quadro della Vergine Maria. In effetti qui abbiamo costruito una piccola chiesa all’esterno di Santa Maria, uno spazio prominente che domina tutta la vallata. Dovrebbe essere inaugurata il 1° settembre, ma manca a tal punto denaro qui che credo slitterà al prossimo anno. Poiché non riescono a procurarsi in altro modo una pala d’altare accettabile, e poiché per il luogo sarebbe sufficiente una Madonna realizzata con buon gusto, avrò il piacere di realizzarla, e devo ora lottare affinché non ritrovino l’originale nel modello che sto usando…», Zahrtmann (2011), pp. 40-41. Sulle vicende del dipinto Bini (2009) e (2014). Ringrazio il dott. Antonio Bini, il dott. Manfredo Ferrante e l’arch. Luca Scalvedi (cui debbo la conoscenza della affascinante vicenda della presenza dei pittori scandinavi nel borgo abruzzese) per le interessanti conversazioni e le utili informazioni sulla Madonna di Zahrtmann.

[47] Danneskjold-Samsøes (1942), n. 1056; Christensen (2013), n. 664. Il dipinto è comparso nel catalogo Fine Arts + Antiques, 879, della Casa d’aste Bruun Rasmussen, Copenaghen, 2018, p. 110, n. 278, proveniente dalla collezione Andersen. A casa Cerroni esiste tuttora una curiosa camera, decorata con numerosi scudi che ricordano i nomi dei pittori scandinavi ospiti della pensione e i loro emblemi: tra questi è presente anche quello dell’autore del Trittico di Sora, che riporta l’iscrizione «Christian Ross» e l’immagine stilizzata di Atlante, che regge sulle braccia alzate il globo terrestre. Debbo alla cortesia di Luigi Gulia e di Antonio Bini la consultazione della fotografia dello stemma di Ross.

[48] Christensen (2013), p. 5 n. 566: «Kopi Efter en Madonna Det er kopi efter Kunstnerens I 1893 for Kirken S. Maria i Civita d’Antino malte Alterbillede».

[49] Su Vittorio Scialoja la letteratura è vasta: mi sia consentito rinviare a Chiodi (2013), pp. 1833-1837.

[50] Cfr. Simoncelli (a cura di) (1911), p. 610.

[51] Gulia (2019), p. 20, nt. 7; Moscati (2017), p. 579; Ferri (2013), p. 23, nt. 86.

[52] Cipriani (1991), p. 63 e (2006), p. 61.

[53] Cipriani (2006), pp. 68-69: il ministro Nicolò Gallo «con proprio decreto del 31 agosto 1900, veduta la proposta della facoltà giuridica romana, comandò il professore Vincenzo Simoncelli, allievo del guardasigilli Emanuele Gianturco e di Vittorio Scialoja, ordinario dal 1893 di diritto civile nell’Università di Pavia e futuro genero dello stesso Scialoja, “a dare l’insegnamento della Procedura civile ed ordinamento giudiziario presso la R. Università di Roma, conservando il grado di ordinario e lo stipendio di lire 5.500, del quale è provveduto, a decorrere dal 16 ottobre 1900”». Sulla vicenda vedi anche Cipriani (1991), p. 84. Su Giuseppe Chiovenda cfr. Meccarelli (2012), pp. 463-466; Taruffo (2013), pp. 526-529.

[54] La chiamata avvenne infatti «con una motivazione molto interessante redatta da Filomusi, il quale sottolinea con forza che Simoncelli si è particolarmente distinto nel diritto civile attraverso scritti importanti e originali: “Il prof. Filomusi-Guelfi, appoggiando la proposta del passaggio definitivo del prof. Simoncelli come ordinario in questa Università, esprime il parere che nella motivazione si facciano valere i meriti scientifici del prof. Simoncelli insistendo sul fatto che questo professore ha dato prova di doti eminenti come scrittore e come insegnante nella Scienza del diritto civile”»: Moscati (2017), pp. 579-580. Sul giurista cfr., da ultimo, Birocchi (2013), pp. 863-865.

[55] Moscati (2017), p. 580; cfr. in proposito le considerazioni di Cipriani (2006), pp. 69-70, nt. 146. Sul contesto di riferimento sono cruciali le notazioni di Laura Moscati: «importanti risultano le chiamate di Simoncelli, Polacco, Ascoli, De Ruggiero, tutti legati a Vittorio Scialoja per ragioni di studio o di compresenza in precedenti sedi universitarie. A questo gruppo si sottrae solo Polacco che stabilisce, comunque, una collaborazione particolarmente felice con il Maestro. Il loro impegno per gli sviluppi della Facoltà e del Paese è evidente e trova le sue radici anche nella comune collaborazione alla Commissione per la riforma generale della legislazione di diritto privato nominata dal Guardasigilli Gallo nel 1906, alla quale furono chiamati, tra gli altri, Filomusi Guelfi, Scialoja, Simoncelli e Polacco», Moscati (2017), p. 579. Sull’insegnamento romano di Simoncelli cfr. anche Nardozza (2019), pp. 25 ss.

[56] Codice civile. Libro della proprietà. Commentario (1942).

[57] L’identificazione di Domenico Simoncelli nel Gesù bambino si deve alla tradizione familiare, viva nei discendenti: ringrazio il preside Luigi Gulia anche per questa notizia.

[58] Gulia (2019), p. 23, nt. 30.

[59] Su Antonio Scialoja cfr. Pene Vidari (2013), p. 1833.

[60] Luigi Gulia rammenta che «Vincenzo Simoncelli frequentava casa Scialoja. Giulia, a sua volta frequentava il Circolo femminile di Cultura…, presso il quale Simoncelli veniva invitato a tenere conferenze... Dopo la morte (tragica) di Emilia Pouchain, moglie di V. Scialoja, Simoncelli divenne ascoltato consigliere delle sue tre figlie. L’amicizia si trasformò in amore durante una malattia di Giulia». Sono debitore di queste preziose notizie, insieme a molto altro, al preside Luigi Gulia, la cui ava materna, Vincenza Simoncelli, era figlia di Luigi, fratello di Vincenzo.